Kalau ada orang yang sikap tidak berperikebukuan-nya dalam hal melipat atau merusak atau mengotori atau membuat lecek buku, sikap tercela saya adalah menilai buku dari sampulnya. Untungnya (atau sialnya, sih, karena saya jadi beli banyak banget buku), sekarang kebanyakan buku sampulnya bagus.

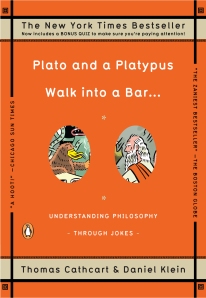

Maka, karena sampulnya bagus, saya membeli buku filsafat. Whaaatt.

Ya sesungguhnya buku ini tidak seharusnya berat. Justru buku ini ingin menjelaskan filsafat secara ringan, yaitu melalui lelucon. Membicarakan paham eksistensialisme, metafisik, empirisme, dan lainnya melalui anekdot. Tetapi kok…. ini saya yang bodoh atau memang filsafat sulit dimengerti ya. Saya sudah baca berulang kali, tetap saja sulit mengerti secara mantap. Padahal para kritikus memuji buku ini karena berhasil menjadikan filsafat mudah dimengerti. What.

Kalau bagi saya pribadi, pembahasan masing-masing paham terlalu singkat. Sehingga saya hanya mendapat sedikit bayangan, dan sebelum bisa melihat dengan jelas bentuknya, sudah hilang. Jadi penangkapan saya samar-samar. Sebenarnya saat membaca merasa lumayan mengerti, namun saat berusaha mengerjakan tes yang ada di akhir buku…. gagal total.

Pembahasan favorit saya adalah tentang yang tentang kehendak bebas.

“Do you believe in free will?”

“I have no choice but to believe in it.”

Jenius banget. Jawaban yang kesannya kontradiktif itu sesungguhnya benar banget. Kita sebagai manusia tidak memiliki pilihan lain selain harus percaya akan adanya kebebasan memilih. Karena kalau kita tidak percaya akan kehendak bebas, artinya kita percaya bahwa setiap manusia dan hidupnya sudah diatur. Maka para penjahat tidak bisa dikatakan berbuat jahat atas kesadaran sendiri, melainkan karena sudah diatur Sang Pencipta. Jadi, mau tidak mau, kita harus percaya bahwa kita bisa memilih dan memiliki kehendak bebas. Walaupun yaaa sebenarnya kita belum tahu pasti apakah pilihan kita bebas atau sudah ada yang merencanakan. Tetapi tanpa kepercayaan terhadap kehendak bebas, hidup tidak mungkin berjalan karena semua orang hanya akan menyalahkan yang mengatur dari atas.

Nah, kesannya gak penting untuk dipikirkan. Dan mungkin memang tidak. Tetapi saya suka sih, memikirkan hal-hal seperti itu.

Buku Plato and a Platypus Walk into a Bar… membuat saya ingin mengerti lebih banyak tentang filsafat. Tetapi yaelah, dari buku yang katanya ringan ini saja saya sulit meresapi, apalagi dari buku pembahasan filsafat sungguhan ya.

Daripada omong kosong mau baca filsafat serius, saya mau baca ini saja:

Kado ulang tahun dari Kris. Belum saya lepas pitanya sampai sekarang. Tunggu otak saya cukup kuat menampung anekdot bermuatan filsafat dulu.